在晚清至民國風(fēng)雨飄搖的歲月里,揚(yáng)州廣儲門街32號的一幢民國建筑靜靜矗立,這里曾是郭堅忍創(chuàng)辦私立女子公學(xué)的所在。這位出身詩書世家的才女,以教育為刃、以革命為志,在封建桎梏與民族危亡的夾縫中,書寫了一段覺醒女性的傳奇。

破繭:封建閨閣中的覺醒者

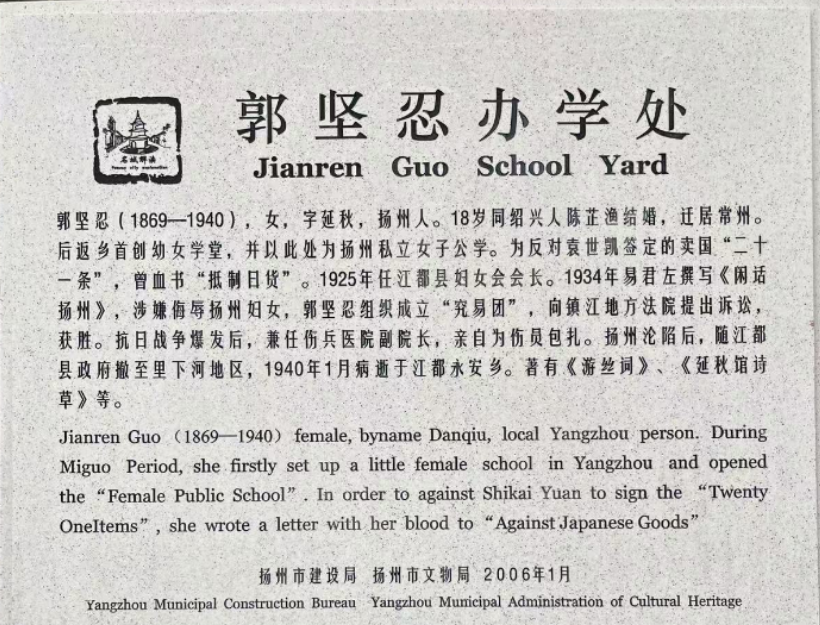

郭堅忍(1869-1940),原名寶珠,字韻笙,出身揚(yáng)州鹽商世家。其父郭繡君與叔父郭外峰皆以詩文書畫聞名鄉(xiāng)里,家中藏書萬卷。年方及笄,她便在父親舉辦的詩鐘雅集上嶄露頭角,以“不櫛進(jìn)士”之譽(yù)驚動四座。18歲嫁與亳州知府之子陳芷漁后,雖身處官宦家庭,卻始終心系家國。1906年,她攜11個子女從常州歸揚(yáng)時,毅然改名“堅忍”,字“延秋”,以表延續(xù)秋瑾遺志之決心。

燃燈:女學(xué)火種燎原江淮

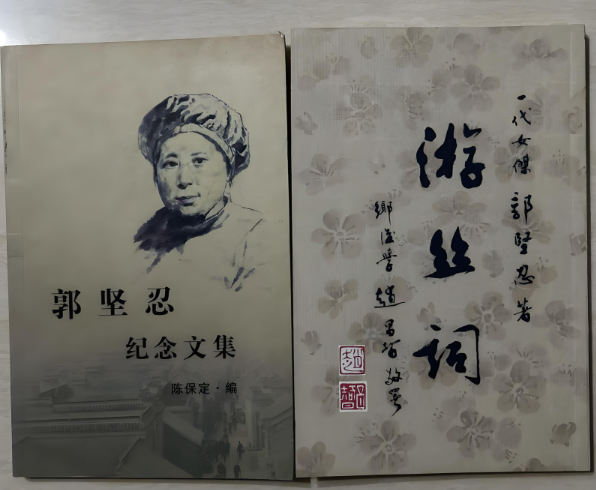

1906年,郭堅忍在彌勒庵橋畔創(chuàng)辦中國最早的女子學(xué)堂之一。她親撰《游絲詞》自序,打破“女子無才便是德”的陳規(guī)。學(xué)堂初設(shè)時,她不懼世俗眼光,招收各階層女子。1907年,她將學(xué)堂遷至廣儲門街,擴(kuò)建為涵蓋師范、小學(xué)及男童平民班的綜合性學(xué)府。在這里,她不僅教授四書五經(jīng),更開設(shè)時政課。

弄潮:革命洪流中的女杰

郭堅忍的革命足跡貫穿辛亥風(fēng)云:1911年以揚(yáng)州女學(xué)監(jiān)督身份覲見孫中山;1917年攜子陳灃與中山先生同席遠(yuǎn)東飯店宴會;護(hù)法運(yùn)動失敗后專程赴滬聲援。當(dāng)“二十一條”國恥降臨,她組織血書抵貨運(yùn)動,親率學(xué)生游行;五四期間更率師生罷課,直斥軍閥漢奸。即便在孫傳芳通緝令下避居鄉(xiāng)間,仍秘密籌辦女子職校,以實業(yè)救國延續(xù)教育火種。

守望:抗戰(zhàn)烽火中的巾幗魂

日軍占領(lǐng)上海后,已屆古稀的郭堅忍以婦女會長身份奔走于傷兵護(hù)理與抗日宣傳之間。揚(yáng)州淪陷前夕,她目睹城頭殘陽如血,在永安鄉(xiāng)間留下“寧為玉碎,不為瓦全”的絕筆。這位畢生未冠夫姓、以“郭堅忍”之名對抗封建禮教的女性,最終在1940年帶著未竟的夙愿離世。

時代映照:個體命運(yùn)與歷史洪流的交響

郭堅忍的一生,恰似晚清至民國社會裂變的微觀縮影。當(dāng)揚(yáng)州城仍困于“三寸金蓮”的舊俗枷鎖時,她已以不纏足會為刃,悄然剖開封建禮教的肌理;當(dāng)廣儲門故居的青磚灰瓦默立如常,其內(nèi)里早已成為女性掙脫閨閣的革命道場。這座看似尋常的民國建筑,實則是中國女性破繭成蝶的精神地標(biāo)——女學(xué)課堂的瑯瑯書聲與時代電波的滴答密語在此共振,將封建末世的挽歌,譜寫成一曲近代婦女解放的覺醒先聲。